Не пробыв в Овальном кабинете и одной полной недели, новоизбранный американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости создания новой материковой системы противоракетной обороны США по аналогии с израильским «Железным куполом». Указ об этом президент подписал 27 января 2025 года. Однако территория Израиля в 445 раз меньше, нежели США. Уже это свидетельствует, что новая система ПРО станет настоящим технологическим вызовом для промышленного сектора страны и ее экономики в целом.

И пока новый министр обороны Пит Хегсет согласовывает все детали амбициозного мегапроекта США (эталонную архитектуру новой системы ПРО должны представить через 60 дней с момента подписания указа), мы решили проанализировать, как будет выглядеть американская версия «Железного купола», или точнее, «Золотой купол», поскольку проект уже сменил название.

СОИ: первые концепции комплексной архитектуры ПРО времен Холодной войны

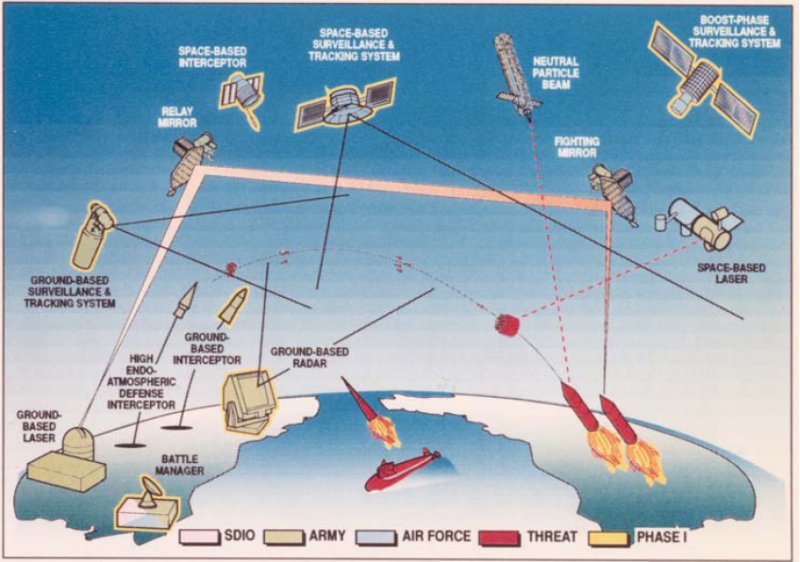

Стратегическая оборонная инициатива, или СОИ — программа, появившаяся в США во время каденции президента Рональда Рейгана в 1983 году. В качестве конечной цели СОИ предлагала создание разветвленной системы противоракетной обороны, которой надлежало включать в себя систему перехвата ракет космического базирования. Этот противоракетный щит должен был покрывать всю территорию Соединенных Штатов. На начальном этапе программой руководила Организация по защите от баллистических ракет (BMDO).

Исследовательские работы стартовали сразу после утверждения бюджета СОИ в 1983 году. Противоракетные средства космического базирования предусматривали не только размещение спутников-перехватчиков на орбите. Наоборот, в программе изучили много альтернативных методов противодействия баллистическим ракетам в ходе их космического полета.

На начальном этапе появления СОИ американцы рассматривали вариант именно развертывания на орбите Земли группировки спутников-перехватчиков, вооруженных обычными зенитными ракетами. Это должно было стать концептуальным продолжением системы BAMBI (BAllistic Missile Boost Intercept), предложенной в США еще в 1960-х годах. Проект предусматривал размещение на орбите перехватчиков космического базирования (SBI) — по сути, ракетных спутников для уничтожения баллистических ракет на этапе их космического полета. В тот раз BAMBI так и не была реализована из-за подписания в 1960-х ряда международных соглашений об ограничении базирования оружия в космосе. Но концепцию окончательно не отмели — она появилась в самом начале разработки СОИ.

Однако первые исследования целесообразности размещения таких систем в космосе сразу выявили несколько слабых мест, поэтому от новой программы перехватчиков космического базирования (получившей название Brilliant Pebbles) решили отказаться. Во-первых, такие спутники очень сложно было реализовать технологически, ввиду чего стоимость работ по их разработке и развертыванию превышала все допустимые бюджеты. Во-вторых, ракетные спутники прямо противоречили основным положениям Договора о космосе (OST) от 1967 года, инициатором создания которого и были США. Эти факторы заставили BMDO сосредоточиться на разработке других систем ракетного противодействия космического базирования.

Среди основных альтернатив рассматривались лазерные, электромагнитные, сверхвысокочастотные и кинетические средства противодействия. Ракетные средства перехвата также считались надежной и сравнительно дешевой технологией. Однако на поздних этапах развития инициативы их предложили разворачивать не в космосе, а реализовывать как новые типы зенитных ракет типа Земля—космос и воздух—космос (эти предлагали запускать с бортов истребительной реактивной авиации). То есть, на поздних этапах развития СОИ противоракеты представлялись последним эшелоном ракетной защиты, а вот на ранних этапах борьбы с баллистическими ракетами основная ставка делалась именно на лазерные спутники и другие аналоги.

Источник: conworld.fandom.com

Для спутников СОИ в разные периоды развития программы предлагалось использовать сразу несколько типов лазеров:

- Рентгеновский — этот лазер должен был спровоцировать ядерный взрыв, который генерировал бы большое количество ионизирующей плазмы в специальных ядерных стержнях, размещенных внутри ракеты-носителя. Данное высокоинтенсивное рентгеновское излучение в первые секунды после взрыва создавало бы направленный лазер высокой интенсивности, который бы нацеливался на баллистические ракеты, выводя их из строя. Подобные ядерно-лазерные ракеты получили название Excalibur. Для того чтобы обойти положения OST, прямо запрещающие размещение ядерного оружия на орбите, ракеты следовало запускать с подводных лодок в первые секунды фиксации баллистических пусков со стороны СССР. Впрочем, крайняя технологическая сложность конструкции и конечная необходимость подрыва ядерного заряда в космосе привели к отмене концепции направленного рентгеновского лазера.

- Химические лазеры MIRACL (Mid-Infrared Advanced Chemical Laser) — этот тип предлагалось использовать с орбиты, разместив их на специально оборудованных спутниках (по другим предложениям, на орбитальных станциях), получивших название Battlestar. Генерация лазерного импульса достигалась благодаря химической реакции, а сам лазер предстояло направить на тонкие металлические стенки фюзеляжа взлетающей ракеты. Во время наземных испытаний лазер мощностью 2,2 МВт смог разрушить макет ракеты на расстоянии километра. Однако этого было мало в масштабах космических расстояний, поэтому систему MIRACL далее модернизировали, пытаясь повысить ее мощность, вплоть до отмены СОИ в 1993 году.

- Орбитальные зеркала. Еще одним типом лазерного оружия в концепции СОИ должна была стать система орбитальных зеркал, которые бы отражали лазерный луч, направленный на них с наземных станций. Это была наиболее легкая в реализации и экономически привлекательная модель орбитальной лазерной установки. Но и она столкнулась со значительными техническими препятствиями — в силу больших расстояний и высокого коэффициента поглощения земной атмосферы наземные лазерные установки должны были бы генерировать начальный лазер мощностью 1000 ГВт и выше. Это требовало построения специальных электростанций (в том числе и атомных), которые питали бы лазер при ракетном нападении. В противном случае существовал риск перегрузки всей энергосистемы США.

Среди других, нелазерных концепций, предложенных СОИ за 10 лет своего существования, были излучатели нейтральных частиц, которые могли бы генерировать направленный поток субатомных частиц, разогнанных до скорости света для бомбардировки электрических схем наведения баллистической ракеты. Плюс рельсотроны, которые бы генерировали направленное электромагнитное излучение. А также вольфрамовая картечь, высвобождаемая подрывом ядерной боеголовки непосредственно вблизи ракеты.

Отдельным концептом выступало кинетическое оружие, представленное проектом HOE (Homing Overlay Experiment) разработки Lockheed еще 1970-х годов. Проект предложил создание системы кинетического перехвата, способной выводить ядерные боеголовки из строя, сталкиваясь с ними на скорости 12-15 км/с. Хвостовое оперение кинетического боеприпаса HOE представляло собой механический зонтик диаметром 4 м, который разворачивался при выходе ракеты в космос. Главным недостатком стала крайне малая зона поражения, ограниченная диаметром самого механического зонта. Это, в свою очередь, требовало от НОЕ наличия совершенной системы наведения на цель, чего было очень сложно достичь в конце прошлого столетия.

Всего состоялось четыре испытания НОЕ. Первые три завершились неудачно, а во время четвертого кинетическая система вроде бы сумела перехватить межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman на высоте 160 км. Успех четвертого теста НОЕ в 1993 году поставили под сомнение в материале издания The New York Times. В частности, там говорилось, что результаты испытаний сфабрикованы для получения дополнительного финансирования и пролонгации проекта. По резонансной публикации даже провели правительственное расследование, в итоге которого представители Пентагона признались в Конгрессе, что действительно исказили некоторые результаты четвертой проверки. Впрочем, критически они не влияли на общий успех системы.

Источник: wikipedia.org

Ситуация с подтасовкой данных четвертого тестирования НОЕ наглядно иллюстрирует весь 10-летний путь СОИ. Сегодня некоторые исследователи уверены, что основной целью создания программы было не фактическое развертывание систем ПРО в космосе, а стимулирование главного стратегического соперника США, СССР, к старту нового экономически изнурительного технологического противостояния. Сейчас нам неизвестно, действительно ли такова была стратегическая цель, преследуемая СОИ, но факт остается фактом: именно во времена ее развития СССР потерпел крах и прекратил свое существование. Два года спустя, в 1993-м, программу свернули как нецелесообразную, ведь США утратили ключевую угрозу, из-за которой она была начата.

По разным оценкам, за 10 лет существования инициативы США израсходовали на нее от $100 млрд до $200 млрд. И хотя некоторые программы, предложенные СОИ, действительно безжалостно «проели» эти деньги, другие привели к развитию технологий космической ПРО, которые в видоизмененном виде используются США до сих пор. Несколько положений, изложенных в СОИ еще в 80-х годах прошлого века, в 2019 году реанимировали в рамках концепта вновь созданного Агентства по космическому развитию (SDA).

Организация ПРО на небольших территориях: пример Гуама

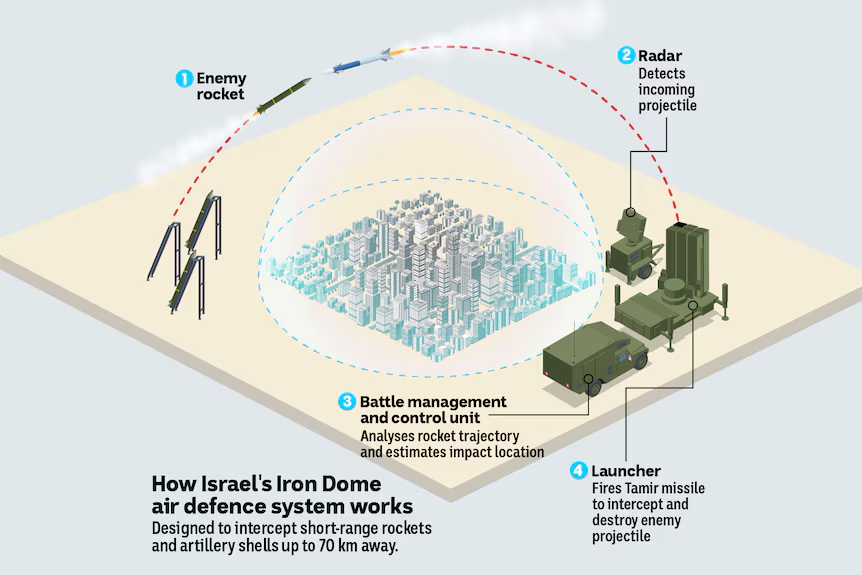

Особенность противоракетного «Железного купола», который стоит на защите Израиля, заключается в том, что он простирается над довольно ограниченной по площади территорией. Одна батарея «Железного купола» закрывает 388,5 км² (или 150 миль²). В случае с Израилем, общая площадь которого составляет чуть более 22 000 км², грамотное размещение ограниченного количества подобных батарей ПРО поможет полностью укрыть территорию страны от ракетного нападения.

Источник: ABC News graphic/Jarrod Fankhauser

На материковой же территории США попросту невозможно использовать системы вроде «Железного купола», ведь их развертывание стоило бы американскому бюджету от сотен миллиардов до нескольких триллионов долларов. Впрочем, концепт «Купола» вполне подходит для защиты американских анклавов за пределами США, например острова Гуам, расположенного в 3000 км от Тайваня. В случае начала вооруженной агрессии со стороны КНР его будут использовать как основной форпост присутствия американской авиации и флота в регионе.

Противоракетная оборона острова Гуам стала особенно актуальной в начале 1990-х годов, когда крах Советского Союза вынудил американцев обратить вектор своего внимания на новые вызовы, прежде всего на КНДР и Ирак под руководством Саддама Хусейна.

На тихоокеанском острове Гуам общей площадью 543,9 км² разместились база ВВС Андерсен и база ВМС в заливе Апра. В конце 2024-го для защиты этих объектов Агентство по противоракетной обороне США (MDA) удачно испытало новую систему ПРО — Aegis. Система используется для перехвата ракет на среднем этапе полета, когда они находятся в космическом пространстве. Для отслеживания ракетной угрозы была задействована стоящая на вооружении ВМС США армейская радиолокационная станция наблюдения и управления AN/TPY-6.

Источник: NASA

Во время прошлогодних испытаний была продемонстрирована и система противоракетной защиты на больших высотах, или THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), нацеленная на уничтожение баллистических ракет на заключительном этапе полета, уже после их повторного входа в атмосферу Земли.

Последним, но не менее важным элементом баллистического противодействия является противоракетный комплекс Patriot, который стоит на вооружении армии США с 1982 года. Несмотря на солидный срок службы, система до сих пор демонстрирует успешные показатели перехвата баллистических ракет, о чем свидетельствует опыт войны в Украине, где эта ПРО активно используется для отражения ракетных атак россиян, в том числе и для перехвата новых типов маневренных гиперзвуковых ракет.

Втроем вместе THAAD, Aegis и Patriot формируют усовершенствованную интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны острова, или EIAMD (Enhanced Integrated Air and Missile Defense System), которая способна обеспечить комплексную защиту от почти всех известных на сегодня типов ракетных угроз, включая гиперзвуковые ракеты, имеющие потенциал для маневрирования. Американский Гуам — удачный пример использования системы ПРО наподобие израильского «Железного купола», однако этот результат достигается только благодаря ограниченной площади применения.

Несмотря на относительно надежный уровень защищенности и возможность сферического отслеживания ракет (что действительно важно при построении противоракетной защиты на острове), следует понимать, что EIAMD — это система ПРО именно наземного базирования. И пускай MDA утверждает, что в некоторых аспектах она полагается на данные спутникового отслеживания Tranche 0, космос не задействован в этой архитектуре напрямую. К тому же, на полный ввод всех компонентов системы EIAMD в эксплуатацию только на одном Гуаме может потребоваться до 10 лет.

Уже сейчас в высоких кабинетах Пентагона осознают, что для защиты от современного ракетного потенциала противников американские силы будут нуждаться в комплексной многоуровневой системе отслеживания и перехвата баллистических ракет, которой обязательно необходимо включать и космическую компоненту. Причем не только для обнаружения баллистических ракет, но и для их уничтожения в космосе.

Перспектива размещения перехватчиков космического базирования

Указ о сооружении американского «Золотого купола» прямо указывает на то, что США рассматривают возможность развертывания «гиперзвуковых и баллистических космических сенсорных слоев, распространенных космических перехватчиков, расширенной космической архитектуры истребителей, возможностей отражения залповых ракет до запуска, некинетических мощностей противоракетной обороны, а также возможностей перехвата на нижней и конечной части». Заострим внимание на пункте о возможности размещения космических перехватчиков.

Текст январского указа Трампа прямо намекает на то, что США начинают пересматривать свои положения о моратории на размещение конвенционного оружия в космосе. Следует также отметить, что технические возможности, стоявшие на пути развертывания подобного оружия на орбите в прошлом веке, существенно шагнули вперед, сделав перспективу развертывания перехватчиков космического базирования не только реалистичной, но и гораздо более дешевой, поскольку новые многоразовые ракеты и использование метанового топлива значительно снизили стоимость доставки полезной нагрузки на орбиту.

Основным препятствием остаются юридические обязательства, взятые на себя США в контексте ряда международных договоров, прямо запрещающих развертывание оружия на орбите, прежде всего Договора о космосе от 1967 года. По мнению некоторых аналитиков, начав развертывание перехватчиков в космосе, США создадут прецедент, который приведет к симметричному ответу со стороны российского и китайского правительств относительно старта построения собственных систем ПРО космического базирования. Однако один из последних отчетов по противоракетной обороне администрации американского президента утверждает, что «россия сохранила и модернизировала свою собственную систему противоракетной обороны, разработанную для защиты москвы от удара США».

В любом случае, действительность, с которой столкнулись США, указывает, что их стратегические противники уже имеют на своем вооружении ракеты новой генерации. И на эти угрозы сегодняшняя американская система ПРО просто не способна реагировать адекватно.

Источник: Xinhua News Agency Handout/EPA/The Guardian

Следует упомянуть и альтернативу конвенционному вооружению на орбите, а именно — лазерные системы поражения и лучевое оружие из направленного потока нейтрально заряженных частиц, которое бы воспользовалось электромагнитным импульсом для борьбы с ракетными целями.

Последние концепции по разработке и размещению таких систем на орбите звучали еще во времена первого срока Дональда Трампа, в 2018 году. Тогда первый заместитель министра обороны по исследованию и инжинирингу Майкл Гриффин выступил с заявлением, что подобное неконвенциональное космическое оружие нового поколения для борьбы с баллистическими ракетами появится на вооружении США спустя несколько десятков лет.

Эксперимент с излучателем нейтральных частиц Neutral Particle Beam (NPB) был проведен США еще в 1989 году. Именно тогда выяснилось, что направленный поток нейтральных частиц можно сделать достаточно узким и мощным для вывода из строя баллистических ракет, только что взлетевших со своих стартовых площадок, шахтных комплексов, субмарин и тому подобного.

Главным преимуществом перехватчиков космического базирования остается их возможность противодействия ракетной угрозе на начальных этапах старта, когда сама ракета пребывает на этапе разгона, длящегося в среднем 3-4 минуты. В силу особенностей этого разгонного периода ракета не способна на маневрирование (если речь идет о гиперзвуке), или задействовать ловушки, или высвободить ложные цели (что могут некоторые баллистические и крылатые ракеты на заключительных этапах своего полета).

Вместе с тем эта особенность ранней реакции выступает и главной ахиллесовой пятой космических перехватчиков, ведь оставляет крайне мало времени на фиксацию, верификацию и противодействие потенциальной цели. Даже если представить, что спутники предупреждения о ракетных пусках успеют классифицировать запуск баллистических ракет через полминуты после старта, у системы ПРО космического базирования останется от 150 до 210 секунд на отслеживание точной траектории и поражение цели.

Учитывая все приведенные выше нюансы, напрашивается вывод, что системам перехвата баллистических угроз космического базирования следует отвечать двум основным параметрам: быть многочисленными и располагаться на низкой орбите (LEO), не выше 600 км, для обеспечения необходимой скорости реакции. В своем анализе этого оружия противодействия Тодд Харрисон, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства (AEIdeas), пришел к выводу, что развертывание спутниковой группировки из 1900 перехватчиков космического базирования может потребовать от США от $11 млрд до $27 млрд. Добавим, что космические перехватчики — это лишь один элемент из комплексной и многоуровневой архитектуры глобальной ПРО, которая в своем полном виде будет нуждаться в значительно больших бюджетных вливаниях.

Основные преграды для появления американского «Золотого купола»

Помимо фактора дороговизны, новая концепция американского «Золотого купола» сталкивается и с иными преградами. Стремление администрации Трампа создать в США аналог именно «Железного купола» выглядит довольно странным, поскольку система ПРО, стоящая на защите Израиля, коренным образом отличается от той, в которой нуждаются США.

Если оригинальный «Железный купол» прежде всего нацелен на защиту от ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, то главной угрозой для материковой части США в основном выступают межконтинентальные баллистические ракеты. Это принципиально разные системы, с которыми израильская ПРО просто не приспособлена работать. К этому добавляются еще и гиперзвуковые ракеты, которые сегодня тоже не представляют опасности для израильтян, поскольку Иран, Хамас или Хезболла их вообще не имеют.

Важно также заметить, что любая система ракетного противодействия — наземного, воздушного или космического базирования — сталкивается с проблемами, когда речь идет о противодействии залповым ракетным атакам. Тот же израильский «Железный купол», призванный служить главным референсом для новой американской ПРО, не сумел перехватить весь залп из более 180 иранских баллистических, крылатых ракет и БПЛА, пропустив некоторые из них вглубь страны. Любая система ПРО всегда будет предусматривать определенную погрешность и допускать небольшой процент попаданий. Но в случае потенциального противостояния с ядерными державами пропуск даже одной ядерной боеголовки может привести к катастрофическим последствиям на Земле.

Краеугольным камнем новой системы ПРО может стать и желание Дональда Трампа разработать ее полностью из американских компонентов на территории США. Это, в свою очередь, потребует многомиллионных инвестиций в промышленную инфраструктуру, некоторые элементы которой придется построить с нуля. Еще одна из возможных преград — встанет вопрос подготовки квалифицированных кадров, которые будут задействованы в разработке высокотехнологичных компонентов и датчиков. Следовательно, перенос полного цикла производства на территорию США прогнозируемо приведет к увеличению конечной стоимости такой системы.

Не следует игнорировать и фактор активного вовлечения систем искусственного интеллекта в организацию архитектуры будущей системы противоракетной и противовоздушной обороны. В августе 2024 года исследовательское подразделение General Dynamics Information Technology представило свой новый инструмент под названием Defense Operations Grid-Mesh Accelerator (DOGMA). Система способна собирать и обрабатывать огромный массив данных, полученных с сенсоров спутников наблюдения и наземных станций, с целью выбора самого быстрого маршрута предупреждения Командного центра по ракетному противодействию об угрозе баллистики или БПЛА. В GDIT уверяют, что их новый инструмент на базе ИИ будет способен использовать и коммерческие каналы связи, вроде Amazon Web, Starlink и тому подобного. Однако, чтобы этот уровень взаимодействия работал абсолютно надежно, США сначала необходимо разработать единый стандарт программного обеспечения, которым будут управляться как военные, так и гражданские спутники. Стоит ли говорить, что не все коммерческие спутниковые компании в восторге от такой идеи?

Как видим, перед США встает действительно эпохальный вызов в вопросе построения новой системы ПРО. Но, несмотря на имеющиеся преграды, указ Трампа твердо декларирует стремление новой администрации Белого дома обеспечить стабильный «мир через силу». Исходя из этой позиции, создание новой системы ПРО для материковой части США действительно оправдано. Ведь все больше стран мира исповедуют именно такой — силовой — подход в собственной внешней политике, фактически не оставляя американцам другого выхода, кроме как вкладывать все больше средств в усиление собственной национальной безопасности.